住吉区長居西 藤田鍼灸整骨院

脊椎圧迫骨折:腰痛、背部痛、身体を動かす時の鋭い痛み、背中の痛み、腰の痛み、骨粗鬆症、軽微な外力による骨折、痛みのあるところを叩くと痛みが増すなど

圧迫骨折を起こす椎骨(ついこつ)とは

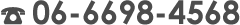

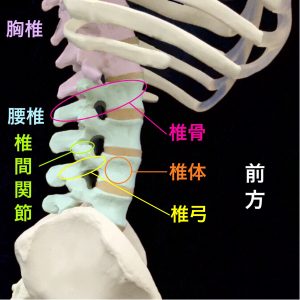

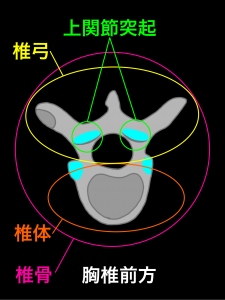

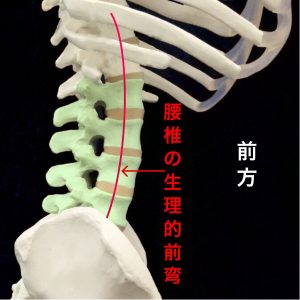

人の背骨は椎骨という骨が、ダルマ落としの様に上下に積み重なることで作られ、せぼね(背骨)、せきちゅう(脊柱)、せきつい(脊椎)などと呼ばれます。その脊椎は首から腰までの全体のことを指しますが、首の部分はけいつい(頚椎)背中の部分はきょうつい(胸椎)腰の部分はようつい(腰椎)と呼んだりもします。

その背骨を作る椎骨の前方は円柱状になっていて、その部分は椎体(ついたい)と呼ばれます。

そして後方は椎弓(ついきゅう)と呼ばれ、椎弓から出ている上下の関節突起(かんせつとっき)は椎間関節(ついかんかんせつ)という関節を構成し、椎間関節は椎体部分とともに背骨にかかる重力などの負荷を支えています。

脊椎圧迫骨折とは

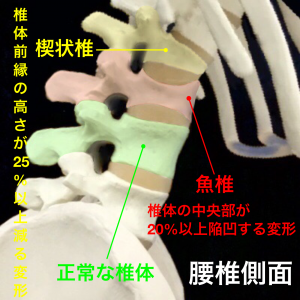

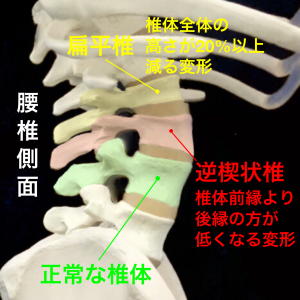

脊椎圧迫骨折とは、主に脊椎の椎体部分に外力が加わることで椎体が潰れてしまう骨折で、その椎体部分の潰れ方は次の様に呼ばれています。

椎体の前の方が潰れてしまう楔状椎(きつじょうつい)

椎体の中央部分が陥凹する魚椎(ぎょつい)

椎体が全体的に潰れてしまう扁平椎(へんぺいつい)

椎体前縁よりも後縁の方が潰れてしまう逆楔状椎(ぎゃくけつじょうつい)

圧迫骨折を引き起こす外力の種類としては、しりもちや中腰、重いものを持ったときの負荷、咳やくしゃみなどがあります。

これらの様に圧迫骨折とは、強い外力に限らず日常生活の中にある、ありふれた軽微な外力でも発症してしまうことがある骨折なのです。

ではなぜ椎体の圧迫骨折は軽微な外力でも発症することがあるのでしょうか?

それは脊椎圧迫骨折の多くが骨粗しょう症と関連していて、骨粗しょう症があるために骨自体が脆く(弱く)なっていて少しの衝撃でも潰れるケースが出てくるのです。

よって脊椎圧迫骨折は高齢者に多くみられ、70歳以降に急増し、80~84歳では40%を超える方に認められるとも言われています。

脊椎圧迫骨折の特徴

脊椎圧迫骨折が多く発生する個所は胸椎と腰椎の間(胸腰移行部)です。それは腰の上の方、背中の下の方であり、腰に手を回して軽く上の方を触ろうとした辺りになります。

圧迫骨折の多くは前方がつぶれてくさび状に変形しますが、基本的に坐骨神経痛などの神経症状を伴うことはありませんから、痛みは圧迫骨折を引き起こした個所が中心となります。

しかし、強い外力により生じた場合や骨折が進行した場合は、椎体後壁が破壊されることがあり、椎体後方が破壊されるとその骨のかけらが後方(脊髄神経が通っている方向)に突出することがあります。

すると、その突出部位が脊髄や馬尾神経を圧迫すると難治性のしびれや痛み、下肢麻痺など(遅発性神経麻痺)が起こる場合もあります。

圧迫骨折の特徴的な症状としては、急性期では起き上がりや寝返りを打つ時の激しい痛みで、骨折部位を軽く叩くと痛みが誘発されます。

慢性期になると、つぶれた骨が固まり、しだいに痛みはおさまってきます。

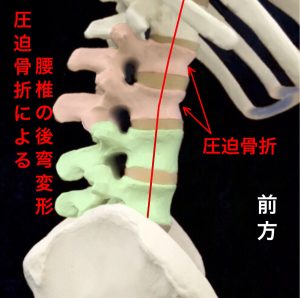

しかし、圧迫骨折は椎体がつぶれた状態で骨が固まることになるので、圧迫骨折を何か所も起こしてしまうと、背中が後方に湾曲して丸くなる後弯変形や背が低くなることになります。

脊椎圧迫骨折を疑うとき

圧迫骨折は一度起こすと椎体は元の厚みに戻ることはほとんどありません。

よってレントゲンを撮った場合、以前のつぶれてしまった椎体は、前方が特につぶれたくさび状に見えることになります。

そのような時は、その椎体がひどく写っているためにそこが圧迫骨折をしていると思われがちですが、実際にはそこまでつぶれていない円柱状に近い椎体が骨折していることもよくあります。

これらのことから椎体の圧迫骨折を疑った時にはレントゲンも必要ですが、椎体後部、背骨の後ろ側に出っ張っている骨のである棘突起を押したり少し響かせるように叩いたりすることで、痛みの出る部位を特定することが大切です。

脊椎圧迫骨折になったら

脊椎圧迫骨折の治療の基本は安静です。

1ヶ月~1ヶ月半ぐらいは硬めのコルセットで固定し、痛みが軽減すれば痛みの程度と相談しながら衰えた筋力を戻していくリハビリをおこないます。

また、当院では椎体に響かせずに筋肉の緊張を緩める処置を行うことで疼痛の緩和を行います。

そして痛みが取れたら、背骨が曲がり脊椎の変形を防ぐための筋力強化を行います。

圧迫骨折になった方は、二度と骨折を起こさない気持ちで骨を強くする意識を持つことが大切です。

骨はある程度刺激が加わらないとどんどん弱くなっていくので、体を痛めるような大きな刺激は避けながらも、普段から歩いたり体を動かしたりすることにより軽い刺激を骨に加え続けることが大切です。

しかし、負担が溜まり過ぎた時には負担の除去を意識することも大切です。

普段より骨を強くすること、そして体を痛めないことのバランスを自然な形で取り続けること。

それこそが動ける体、寝込まない体を維持していくためには必要なこととなります。

自然な形で健康を維持するための意識作りを行いたい方!ぜひ当院にご相談ください。

大阪市住吉区長居西3-1-33

藤田鍼灸整骨院

06-6698-4568

参考文献

元文 芳和(2009)『骨粗鬆症性脊椎椎体骨折』日本医科大学医学会雑誌 5巻2号,125-129