大阪市住吉区長居西 藤田鍼灸整骨院

肉離れ(筋損傷・筋断裂):スポーツ中に筋肉を痛めた、太ももやふくらはぎの筋肉の痛み、筋繊維の損傷など

肉離れとは

肉離れとはスポーツなどを行っている時、急激または反射的に収縮した筋肉に対して急激に伸ばす力が加わることで筋繊維や筋膜が損傷してしまう状態です。

何も力の入っていない筋肉なら、ストレッチの時のように伸ばされたら筋肉は普通に伸びるのですが、縮もうとした筋肉を無理に引き延ばすと、筋肉は割けたり切れたりするということです。

肉離れが発生する時は自分でもブチッという音や筋肉が裂けたような感覚を感じることも多いようです。

また筋肉離れは、肉に何かがが当たることで筋肉を傷めた場合の筋挫傷や、筋肉が完全に切れてしまう完全断裂とは別のものと考えます。

ちなみに肉離れという名称は、肩こりや五十肩と同様に正式な疾患名ではなく、正式には筋断裂、筋膜断裂、筋損傷という疾患名になります。

肉離れの特徴

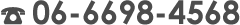

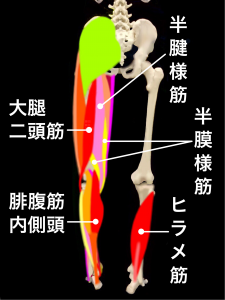

肉離れの発生部位の半数以上は太ももの後ろ側の筋肉であるハムストリングスとなり、大腿二頭筋と半腱様筋、半膜様筋で6~7割ほどを占め、その次に太ももの前の筋肉である大腿直筋、そして太ももの内側の内転筋とふくらはぎの腓腹筋に発生するなど、そのほとんどが下肢に発生します。

また肉離れはスポーツ中に起こることが多く、その内訳は陸上競技やバスケットボール、バレーボール、サッカー、テニスに加え最近ではダンスなどの競技でも多くなっています。

代表的なものとしては、サッカーのシュート動作での太もも前面の大腿四頭筋(大腿直筋)、短距離走での太もも後面のハムストリングス、テニスやバドミントンなど瞬間的な動作やダッシュによるふくらはぎの腓腹筋(内側頭)などです。

これらはやはり、その競技に必要な、特に負荷をかけてしまう筋肉に肉離れは起こりがちなので、その競技に必要な筋肉に違和感や張り間があればもちろんですが、普段よりそれらの筋肉のケアを怠らないことはとても重要です。

その他、年齢別の特徴として、若年者にはハムストリングスの損傷が多いのですが、中高年になると下腿三頭筋の割合が多くなります。

肉離れの発生要因

肉離れを起こしやすい要因としては、筋肉の疲労や柔軟性の低下、筋力不足や左右の筋力差、ウオーミングアップ不足などがあります。

また春ごろに発生することが多いため、学年が上がることによるレベルアップや、運動に対する身体の慣れが不足している時に過剰な運動量や疲労の蓄積が肉離れの発生要因になるとも考えられます。

肉離れになると

肉離れの症状は、肉離れを起こしている断裂部の限局性の圧痛と運動時の痛みが主なもので、断裂部を触ってみると陥凹を触れることもあります。(切れている場所以外の痛みは少なく、切れている個所のみに極端な痛みを感じます)

また、数日たってから皮膚が赤黒くなってしまう皮下出血がみられることもあります。(筋肉が切れている部分からの出血が皮膚の下まで浮き出てきた状態)

肉離れの損傷の程度は、大きく分けてⅠ度(軽傷)、Ⅱ度(中等症)、Ⅲ度(重症)の3種類に分けられます。

| Ⅰ度:軽症 | 筋繊維自体の損傷はなく、筋繊維の束の間の結合組織の出血と浮腫が主体となる筋肉間組織の損傷 |

| Ⅱ度:中等症 | 筋繊維の一部に断裂がある |

| Ⅲ度:重症 | 筋肉自体の部分断裂で、のちに瘢痕を形成したり組織が癒着したりする。傷めた直後にはⅡ度との見分けが難しい |

参照:最新整形外科学大系

肉離れは痛めた筋肉を伸ばしながら関節をどこまで動かすことが出来るのか、または超音波検査(エコー)によっても損傷の程度がある程度判断できることもあります。

肉離れの治療

治療としては、保存療法が基本となりますが、重症例では手術適応となることもあります。

肉離れの急性期には、RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)を徹底して行います。

そして急性期の強い痛みや腫れなどがある程度落ち着いてきた回復期には、局所の循環回復や損傷した筋線維などの修復を促すための温熱療法や物理療法を行います。

さらに患部が安定してきたら運動療法で筋肉の伸張性や柔軟性、筋力強化を行っていきます。

しかし、治癒過程での過度の運動療法は、再損傷を起こす場合があるので注意が必要です。

当院では

当院では、損傷の程度の見極めを重要視しています。

徒手検査やエコー観察を行うことで損傷の程度を判断し、安静の期間や運動開始の時期、必要な手技を選ぶのです。

肉離れは判断を間違えると、筋肉組織が骨化する骨化性筋炎を引き起こしたり、回復期間が伸びたり、回復の完成度が落ちますので、肉離れを疑った場合は慎重な判断力が必要です。

施術は回復の状態に合わせて弾力包帯やテーピング、時にはギプスを用いて圧迫や固定、アイシング等を行います。

そして回復に合わせて足底板やストレッチ、筋力トレーニングなどで患部の負担を軽減し、患部の回復を助け、再発防止にも力を入れております。

大阪市住吉区長居西3-1-33

藤田鍼灸整骨院

06-6698-4568

参考文献

木村 護郎・今野 宏亮・徳元 仁美・松原 由未子・粟井 瞳・佐々木 誠(2004)『大腿四頭筋ならびに内・外側ハムストリングの筋力比と大腿部肉離れの発生との関係』理学療法科学 19巻 4号,323-329

高橋 成夫(2007)『大腿部の肉ばなれ』最新整形外科学大系