住吉区長居西 藤田鍼灸整骨院

骨粗鬆症:骨が弱いと言われた、骨密度が低い、骨が弱くなるのが不安な方

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは

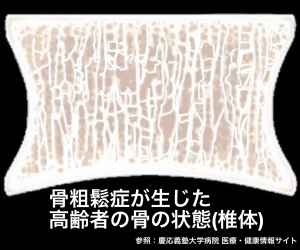

骨粗鬆症とは、骨密度の低下または骨質の劣化により骨が弱くなり、骨折などをしやすくなる状態です。

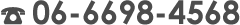

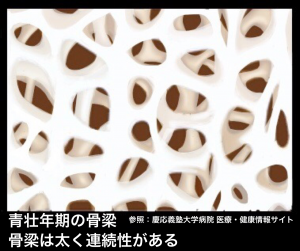

骨は粗目のスポンジのようなものにカルシウムなどを取りこむことで強い骨となりますから、カルシウムが無ければとても弱い状態となります。

よって人の体にあるカルシウムの1%は骨以外の細胞や血液中にも存在しますが、99%は骨や歯を強くするために使われています。

また、人には体内の環境を一定に保つための機能があります。その機能により体の環境を一定に保つことは恒常性の維持と言呼ばれます。

恒常性の維持により血圧や体温、身体の機能などが調整され、人は毎日を元気に快適に過ごすことが出来るのです。

その恒常性維持の機能の一つとして、骨のカルシウムを使い、血液の中にあるのカルシウムの濃さを保つという働きがあります。

なぜなら、カルシウムは骨を強くする事以外にも筋肉や神経の働きを正常に保つことや、血液を固めるための働き、ホルモンの分泌に重要な働きをしているためです。血中のカルシウムを一定に保つことで、それらの働きにも対処できるようにしているのです。

したがって、カルシウムの摂取量が少なかったり、腸からの吸収が悪くなったりして血中のカルシウムが少なくなった時は、骨のカルシウムを手放すことにより血中のカルシウムを正常値へ戻すのです。

この血中のカルシウム不足によりカルシウムを手放してしまうこと。

そして糖分を取り過ぎることで、骨の土台であるスポンジのようなものの隙間を、骨を強くする成分以外のものが埋めてしまうことで骨が弱くなり骨粗鬆症となるのです。

骨粗鬆症の現状

日本では、約1100万人以上の骨粗鬆症の患者さんがいると言われていて、社会の高齢化により今もなお増加傾向にあります。

骨粗鬆症になると

もし骨粗鬆症と言われる状態になっても普段は痛みを感じることはありません。

骨粗鬆症が痛みを出すわけではないのです。

しかし、骨が弱いわけですから転倒して普通に手を着いたり咳やくしゃみなど、軽い力が骨に加わっただけでも骨折をしてしまう状態になります。

その骨粗鬆症による骨折は、年齢により骨折しやすい部位は変わってきます。

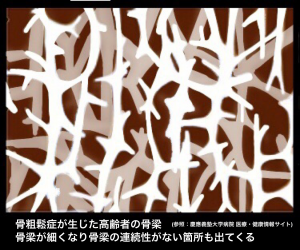

50歳代では、脊椎(せきつい)の骨よりも手首の骨(橈骨遠位端骨折)に骨折が多いのですが、60歳代では脊椎の椎体圧迫骨折(ついたいあっぱくこっせつ)が増え始め、70歳代になると手首の骨よりも椎体の圧迫骨折の割合が多くなります。

さらに70歳以上になると太ももの付け根の骨(大腿骨頚部骨折)にも生じやすくなってきます。

そのほかにも、上腕骨や肋骨などの骨折もみられ、高齢者の場合は骨折が発端となり寝たきりになるケースも珍しくありません。

それは骨折による長期間の安静は筋力を弱らせ、骨折が治った後も痛みや変形が残ると日常生活に支障をきたすからです。

つまり、骨粗鬆症は骨が弱くなるために骨折を引き起こす疾患であるだけではなく、生活レベルの低下や寝たきりとなってしまうような、人生に大きく影響を及ぼす疾患なのです。

骨粗鬆症となる原因

骨粗鬆症になってしまう原因としては次のようなケースがあります。

- 女性ホルモンの減少

閉経後の50歳以降になると、骨の新陳代謝に深くかかわる女性ホルモン(エストロゲン)は急激に低下し骨粗鬆症になりやすくなります。

そのために骨粗鬆症患者の8割は女性であると言われています。

- 若い女性に発生する骨粗鬆症の場合は、偏食や極端なダイエットによるものがあります。

- 喫煙や飲酒、カフェインや塩分、糖分の摂取

- 加齢による腎臓でのカルシウム放出量の増加や腸でのカルシウム吸収量の減少

- カルシウム摂取量の減少:閉経後の女性や若年者は1日1500mm。その他少なくても600mmは必要です。

- ビタミンDの摂取と日光浴の不足:ビタミンDを取り日光浴をすることで、ビタミンDが活性ビタミンDとなり働くことになります。

- 運動量の不足、運動や筋力、重力による骨への負荷の不足

骨は負担がかかることで強くなりますから、これらが不足すると骨は弱くなります。

しかし、関節への負担が大きすぎると関節の軟骨はすり減るので骨にかける負担と関節にかける負担は別に考え、その人の状況によって負担をかけるべきか、今は控えるべきなのかを見極める必要があると思います。

骨粗鬆症の検査

医療機関では骨粗鬆症の検査を問診や骨密度検査により行います。

骨密度検査には、一般的にはデキサ法(2重エネルギーX線吸収法)という検査で行われます。

その他、超音波法、MD法、CT法といった検査や、血液検査や尿検査による骨代謝マーカーの測定、身長測定が実施されることがあります。

骨粗鬆症になったら

骨粗鬆症の治療目的は、骨密度の低下を抑えて骨折のリスクを下げることです。

医療機関ではお薬や注射により骨密度の低下を防ぎます。

しかし骨粗鬆症においては生活習慣も深く関わっているため、以下のような食事や運動を行うことでの予防や改善が重要になります。

①食事に気を付ける。

カルシウム、ビタミンD、ビタミンKを多く含む食品や、野菜や果物、適量のタンパク質などを摂るようにする。

②糖分などの骨に悪いものを控える

様々な見方がありますが、糖分を多くとると体が酸性に傾き、それを元に戻すために骨の成分が使われ骨がもろくなると言われています。さらに骨の強さにとって重要な弾力も失われるという話もありますので控える方が無難だと思います。

③適度な運動を行う

運動することにより、筋肉が付くと骨密度が上がります。(いくらカルシウムやビタミンをたくさん取っても運動などにより骨に刺激が加わらなければカルシウムが骨になりにくくなります)

これらを日頃から意識して(特に女性は)生活を送ることが何よりも大切です。

しかし現実は病院などで指摘されることで、はじめて自覚する方が多いと思います。そしてお薬のみで様子を見ている方も多いのではないでしょうか?

骨粗鬆症においては予防の①~③が重要です。

それは骨粗鬆症の場合は予防法=改善法となるからで、さらに病院で頂くお薬や注射を行うことが、骨粗鬆を本当に改善出来る方法であるという意識を持って取り組んでいただきたいと思います。

初めは大変です。しかし習慣になると楽になりますし、その取り組みは全身のあらゆる問題をも改善出来るものです。

そして習慣化させるためには、取りくんだことが無駄にならないように、正いことを知り、それを効率よく行うことだと思います。

「身体を作り、いつまでも自分のことは自分でやりたい!」と思っている方、生活習慣を無駄なく効率よく良い方向に変えていきたいと思っている方は、ぜひ当院にご相談ください!

参考文献

森井 浩世(2005)『骨粗鬆症の概念と治療の目的』日本内科学会雑誌 94巻4号,609-613

萩野 浩, 片桐 浩史(2006)『骨粗鬆症とは?疫学からみた重要性』日本老年医学会雑誌 43巻1号,39-41