住吉区長居西 藤田鍼灸整骨院

変形性足関節症:足首の痛み、足首の変形、足首の腫れ、違和感、歩行時の痛み、可動域の制限など

関節について知っていて頂きたいこと

関節の仕組み

関節は

・骨と骨を繋ぎ止めるバンドの役目をする靭帯(じんたい)

・骨と骨を繋ぎ止めながら関節を包み込み、関節の動きを滑らかにするためにその中に関節液を満たす関節包(かんせつほう)

・関節を通過しながら補強し、筋力により関節を支える腱

これらの支持組織により支え補強をされながら動く範囲を制限されています。

支えられ補強をされることで関節の中にある軟骨は、傷ついたりすり減ったりすることから守られているのです。

動きが制限されることは一見悪いことのようにも思えるのですが、もし動く範囲が必要以上に広い場合、関節の動ける範囲(関節可動域)が広いことにより出来ることは増えるのですが、反面、軟骨を痛めたりすり減ったりする確率は上がります。

関節にはもともと、人それぞれの正常に動かすことが出来る範囲があります。

よってストレッチなどによりその正常範囲を動かすことが出来るようなケアをすることは正解です。

動かせる範囲が狭くなると運動や日常生活上の出来ることが減りますから、運動や生活を送るための能力が下がることになるからです。

一方、動かせる範囲が正常範囲を超えた場合はどうでしょうか?

もし関節の動きが正常範囲を超えることが出来たら、人が投げられないようなボールを投げることが出来たり、体操やダンスで人が出来ないような動きをしたりすることが出来ます。

しかし良いことばかりではありません。

動く範囲が正常範囲を超えるということは、本来、それ以上関節が広がらないようにしている靭帯や関節包や腱が伸びたり切れたりしているということです。

すると関節が無駄に動いてしまう〝あそび〟の範囲が大きくなり関節が異常な動きをするために、軟骨が傷つきやすくなったり擦れやすくなったりして関節年齢を縮めることになるのです。

言わば特殊能力を手に入れる代わりに関節の寿命を削ることになるのです。

よく関節のズレを直してもらったというお話を患者さまから伺いますが、関節がズレるということは靭帯や関節包や腱が伸びたり切れたりしてしまっているということです。

よって、そのズレたとされる骨と骨をもとの位置に戻しても、伸びたり切れたりした靭帯や関節包、腱では骨と骨をその位置にとどめることは出来ません。

もし、ズレを直すという説明を受けた場合は、治療をする側のズレを直すという説明の意味と患者さまがズレを直してもらったと思っている意味は違っている可能性が高いかもしれません。

そのようなケースは、ズレている個所とどこがどのようになってしまっているからズレているのか、なぜズレが直るのかなどを詳しくお聞きすることで施術者と患者さまの考え方のズレを修正できると思います。

(骨のズレに関して脱臼の場合は、関節に強い力が加わり靭帯や関節包が切れたり破れたりすることでズレた骨が突き破った関節包に引っかかったり筋肉の収縮する力により元の位置まで戻らないことなど、何らかの原因によりズレた骨が戻らない状態です。脱臼の場合は、整復や手術により骨と骨のズレを正常な位置まで戻しますが、脱臼の場合も靭帯や関節包、腱などが大きく損傷していますから、関節に無駄な〝あそび〟が出来たり関節の支えが弱くなったりしますので100%の元の状態に戻ることはありません)

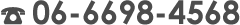

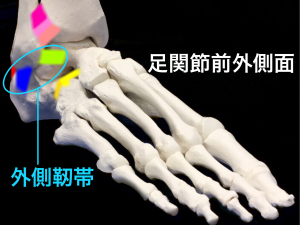

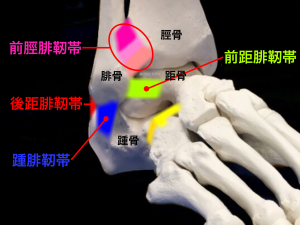

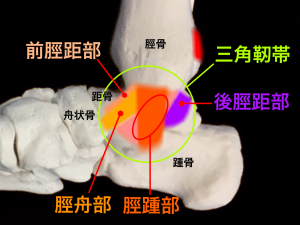

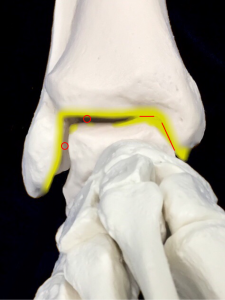

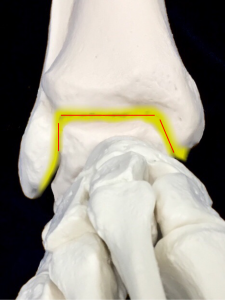

足関節は

足関節はすねの骨である脛骨と腓骨、そのすねの骨の体重を受ける距骨、それにかかとの骨である踵骨が足の外側にある前距腓靱帯と後距腓靱帯、踵腓靱帯、内側の三角靱帯、さらには関節を包む関節包や関節周囲を通る腱などの軟部組織により固定され安定しています。

また足関節は、足関節の少し前にあるショパール関節(Chopart関節)、さらに前方のリスフラン関節(Lisfranc関節)も関係しながら、底屈、背屈、内反、外反、内返し、外返しなどの複合的な動きをします。

それにより足関節は1つの関節にかかる負担を他の関節でもかばうことが出来るため、膝関節に比べると変形性関節症になりにくくなっています。

変形性足関節症とは

変形性足関節症は、足関節部の軟骨が長年使ったことによりすり減ったり、大きなけがにより痛めたりすることがきっかけとなり炎症を起こして痛みや腫れを生じてしまう疾患です。

股関節や膝関節など、他の荷重関節と比べると発症する頻度は低いとはいえ、進行させてしまうと日常生活にも支障をきたしてしまうことになります。

また、膝関節や股関節のような機能的な人工関節はありませんから悪化させないことはとても重要です。

変形性足関節症の原因としては

変形性足関節症は一次性(原因が不明なもの)と二次性(原因が明らかなもの)の2つに分けられ、それぞれ年齢層と患者数が異なります。

・一次性(原因が不明なもの)

足関節の軟骨の老化により軟骨が損傷を受け変形をきたしてしまうもの。

一次性は中年以降など高齢の女性に多くみられますが、足関節は下腿の骨と距骨との組み合わせがよく(安定した骨性構造)さらに靭帯や関節包、腱などの軟部組織に保持された比較的安定性の高い関節であるため、一次性は稀であり二次性に比べ患者数は少ないです。

・二次性(原因が明らかなもの)

骨折や捻挫などの外傷により軟骨が損傷を受けたり、捻挫や長期間の不良肢位などによって靭帯が緩み関節が不安定になったりすることにより変形をきたしてしまうもの。

(正常範囲以上に関節を広げようとする過度なストレッチや、関節に強い力を加える手技なども関節を緩めることになりますから注意が必要です)

他にも、血友病による関節内出血、関節リウマチ、痛風、細菌感染による化膿性関節炎などが原因になることもあります。

変形性足関節症になると

変形性足関節症になると、足首の痛みや腫れが生じてきます。

変形性足関節症の初期は、足関節の内側が損傷していることが多いため足首の内側に軽い痛みを感じやすく、進行してくると体重が足首にかかるたびに痛みを感じるようになり歩行痛も強くなります。

さらに進行していくと関節の可動域が狭くなったり、外観上でも足関節の変形が見られるようになったりして、日常生活に支障が出るほどの強い痛みや歩行の不自由さを感じるようになります。

変形性足関節症を疑うとき

変形性足関節症を疑うときは痛みや腫れなどの症状を確認し、レントゲン写真やCT検査、MRI検査といった画像検査を行い、足関節の変形具合や軟骨の損傷程度、靭帯の損傷程度などを確認します。

また、変形性足関節症の治療指標としての病期分類は次のようになっています。

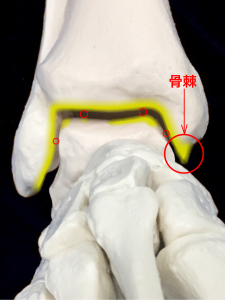

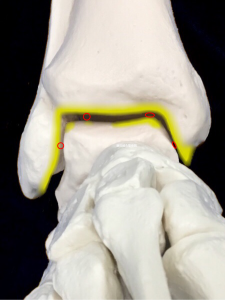

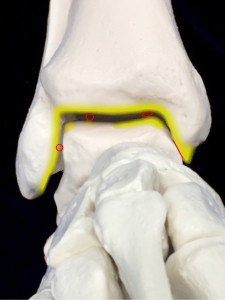

1期(初期):軟骨部分が骨化する骨硬化や骨がとげのように出てきた状態の骨棘は存在するが、下腿の骨と距骨の隙間である関節裂隙の狭小化は認められない

2期(中間期):関節裂隙の狭小化が認められるが、軟骨下骨組織の接触は認められない

3a期(中間期):軟骨下骨組織の接触が内果関節部のみに認められる

3b期(中間期):軟骨下組織の接触が天蓋部にも一部及んでいる

4期(進行期・末期):全体に関節列隙が狭小化して軟骨部が消失し、骨組織どうしの接触がある

変形性足関節症になってしまったら

変形性足関節症は早期であれば、体重を減らす、運動制限、足底板、姿勢改善(O脚の改善)などにより足関節への負担を減らすことが出来れば痛みを無くしたり軽減させたりすることが出来ます。(医療機関では早期でも痛みが強いときは、痛み止めのお薬や注射を併用することもあります)

しかし、進行し変形が進んでしまった場合には、手術療法が選択されることもあります。

変形性足関節症は比較的進行が緩やかですが、我慢して進行させてしまうと手術療法を行わなければならなくなってきます。

よって若いころによく足首の捻挫をしたり、骨折をしてしまったりした人で足首に違和感や痛みなどがある方は、早めに状態を見極め治療を行なうことが重要です。

足関節や膝関節は、まともに体重のかかる関節です。

手術対象とならない早期の変形性足関節症においては体重と筋力が足関節を良くも悪くもする最も重要なポイントとなります。

早期の段階でそこを無視した治療はいかなるものでも期待は薄くなります。

先ずは筋力と体重のバランスを念頭に置いた治療プランの組める医療機関や治療院に相談してください。

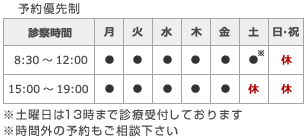

大阪市住吉区長居西3-1-33

藤田鍼灸整骨院

06-6698-4568

参考文献

高田 信二郎・山下 義則・山下 雅樹(1993)『X線計測で検討した変形性足関節症の形態的特徴について』中国・四国整形外科学会雑誌 5巻2号,167-171

高倉 義典(2007)『変形性足関節症』最新整形外科学大系.中山書店