大阪市住吉区長居西藤田鍼灸整骨院>>https://shinkyuuseikotsu.com

めまい、たちくらみの考え方

東洋医学では

東洋医学ではめまいのことを眩暈(げんうん)または頭眩(ずげん)、目眩(もくげん)などと言って水毒や貧血による症状と考えます。

水毒とは水分の循環がわるくなり水分が身体の中で滞ったものを指し、排尿や発汗などに異常が出ます。

めまいの大部分はこうした水毒から起こるとして、メニエール病も耳の中に水が多くなることによってめまいが出ると考えます。

また、めまいは内傷(感情の起伏、食べ過ぎ、飲み過ぎ、疲れなど)によっても起こるとも合わせて考えます。

当院の施術

当院ではめまいはこうした東洋医学的な考え方である、水毒や内傷、さらには血流に重きを置いて施術を行います。

血流は、首から下の全身の血流と首から上の頭部、顔面部の血流という2つの血流に分けて考えていきます。

その2つの血流を阻害する因子をいかに無くしていくのか?

それが施術となり、生活習慣や睡眠、食事の取り方など、めまいや立ちくらみがひどい人ほど細部にわたって身体的な問題と生活上の問題を修正していくことになります。

手技としては、首から上の血流は首の調整を行い、首から下の血流は全身をみて流れの滞る筋肉や姿勢、関節の不具合などを調整します。

めまいや立ちくらみは長い間悩んでいる方も多いのですが、そのお悩みが深い方ほど施術にもしっかりと取り組んで頂ける傾向にあります。

めまいや立ちくらみのツボとしては

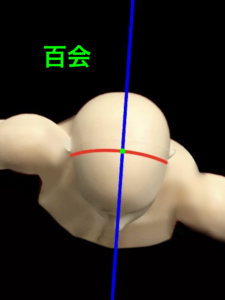

精神を安定させる百会

耳を前方に倒した時に、その端が側頭部にふれる左右の2点を結んだ線と顔の正面中央を通る線が交差する点で、頭のてっぺんにあります。

このツボはめまいやのぼせ、イライラや不眠などにもよく使われます。

複数の経絡(けいらく)が走る三陰交

三陰交は足の内くるぶしの出っ張りから上へ3センチ、脛骨の後方の骨際にあるツボです。

三陰交には脾経、肝経、腎経が通っているために水毒が関係するめまいに良く使われます。

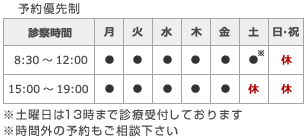

めまいや立くらみの手技は繊細なものとなり時間を要するケースも少なくありませんので、治療をお考えの方は時間に余裕をもってご予約をお願い致します。

それ以外の原因の分からないめまいや立ちくらみでお悩みの方も一度当院にご相談下さい!

>>https://shinkyuuseikotsu.com

大阪市住吉区長居西3-1-33

藤田鍼灸整骨院

06-6698-4568

参考文献

池田政一他(1986)『東洋医学全書』.ミヤケ出版.